PROJECT プロジェクトストーリー

PROJECT 03

腸内環境を整えて体の中から健康に。

人々の健康のため、認知拡大の努力に終わりはない。

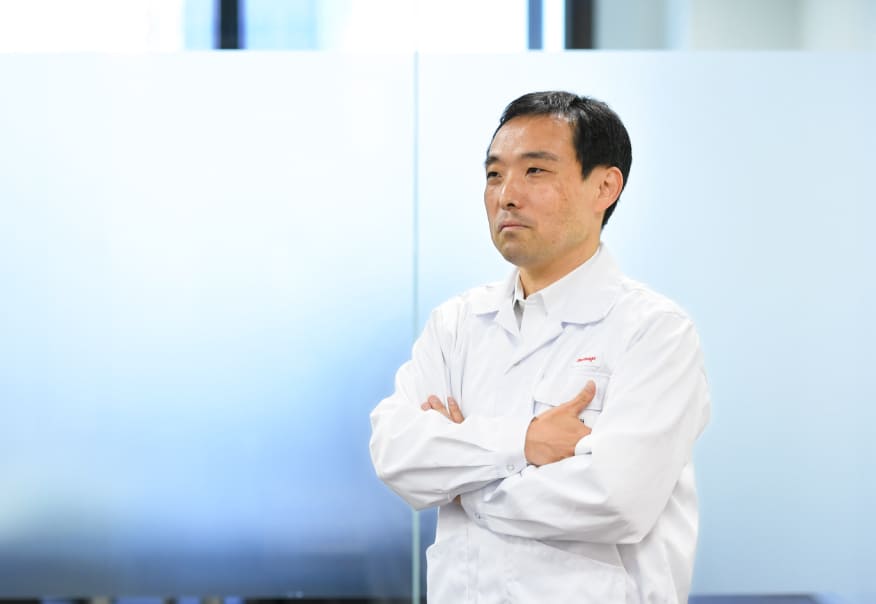

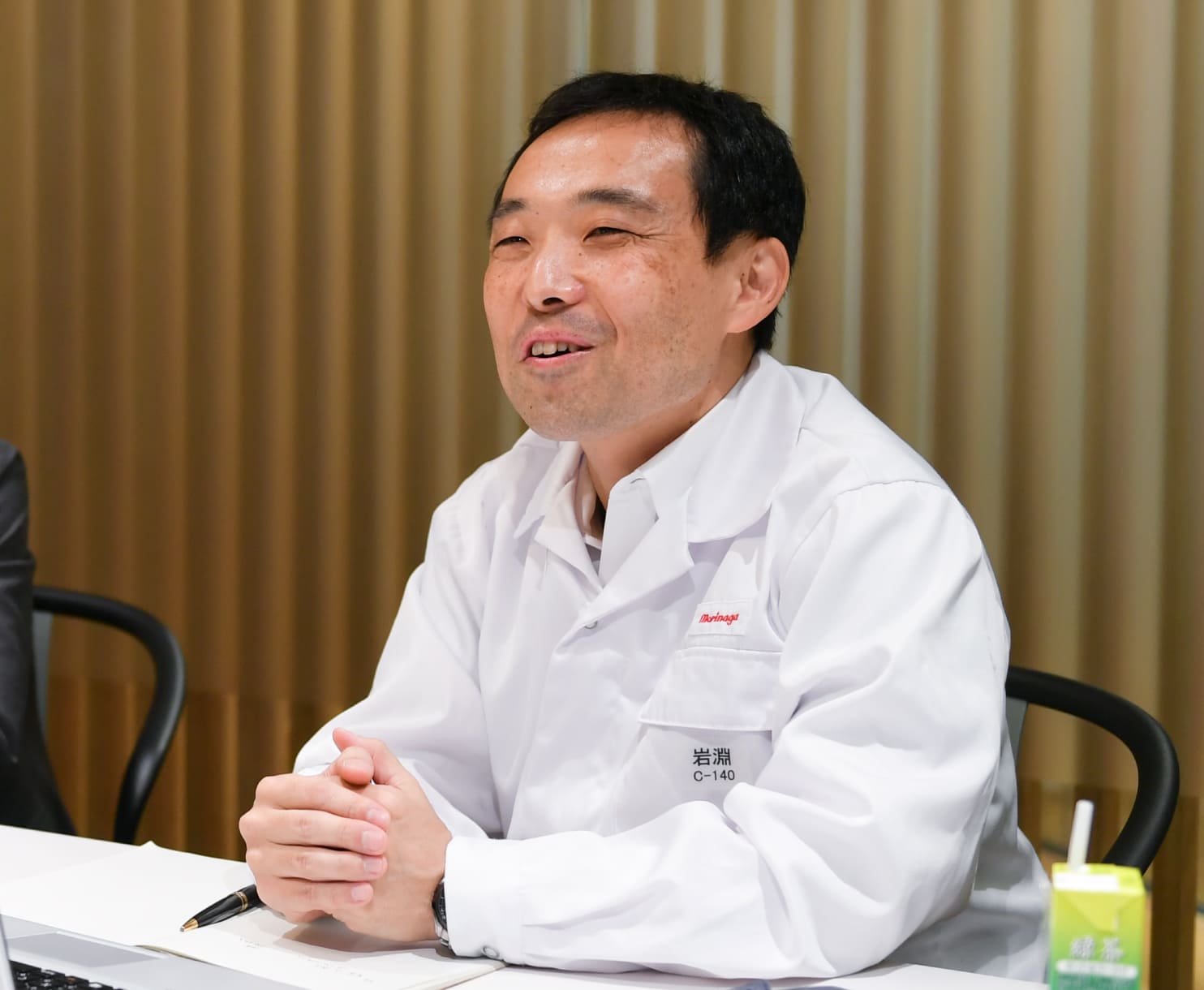

基礎研究所

プロバイオティクス研究室

2000年入社

岩淵 紀介 NORIYUKI IWABUCHI

マーケティング企画部

素材戦略グループ

2007年入社

米澤 寿美子 SUMIKO YONEZAWA

EPISODE_01

50年以上続く森永乳業のビフィズス菌研究。

少しずつ、着実に、その良さは広まっている。

マーケ 森永乳業では50年以上前からビフィズス菌の研究に取り組んできました。マーケティング企画部では当社のビフィズス菌をより多くの方に摂取してもらうための啓発活動を行っています。岩淵さんは長年ビフィズス菌の研究に従事されてきましたが、研究者の立場からビフィズス菌の認知が拡大しているな、という実感はありますか? 研究 「腸内フローラ」という言葉が一般的になったように、腸内環境を整えることが健康につながるという認識は広まっていると感じています。海外から発表される論文の数も増えてきました。私たちの目的は、ビフィズス菌や乳酸菌といったプロバイオティクス(善玉菌)の生理機能を調べ、商品開発に役立つデータを取得すること。付加価値のある商品を消費者に届けながら、より多くの方にビフィズス菌の良さを知ってもらいたいですね。

EPISODE_02

70%の人が誤解。ビフィズス菌と乳酸菌は、

人間とナマコのように全く違う。

マーケ いまは食品の表示規制が厳しくなり、「腸内環境を整える」という言葉も科学的エビデンスのある特定保健食品や機能性表示食品しかパッケージに書けません。また、現在約70%もの方がビフィズス菌と乳酸菌を同じ種類の菌だと誤解しています。お客さまにわかりやすく伝えるのは、本当に難しいですね。 研究 ビフィズス菌が乳酸もつくるので乳酸菌の一種という考え方もあります。でも、生物の進化を示す系統樹で見るとビフィズス菌と乳酸菌は根っこの部分から違い、例えるなら、「人間」と「ナマコ」くらい違います。生息場所もビフィズス菌は主に腸内だけですが、乳酸菌は植物や発酵食品などさまざまな場所で生息できる。正しい情報を伝えるためのデータを増やし、お客さまに説明しやすいストーリーを構築することも私たちの役割ですね。

EPISODE_03

社内外への地道な啓発活動が

健康な人を増やすと信じて。

研究 研究者としてはビフィズス菌の基礎研究を続けてより有益なデータを提供することが使命だと感じています。そもそも菌を研究して世界に向けて売っている国内のメーカーは少ないですよね。その中でビフィズス菌の認識を変えてもらうのはなかなか困難ではないですか。 マーケ まずはビフィズス菌が入った商品を扱う当社の営業スタッフやスーパーマーケット等の店舗で働く方々に良さを知ってもらい、そこからお客さまへの正しい知識の伝達と商品の拡販につなげていくのが大切だと考えています。社内向けにセミナーを行ったり、得意先への説明会を開催したり。年に数回は一般の方に向けたイベントも実施しています。研究所にも資料の作成や講師役をお願いしていますよね。地道な啓発活動を続け、「健康な生活を送るためにビフィズス菌を摂ろう」と思ってくれる方を1人でも多く増やしていきたいです。

EPISODE_04

研究者とマーケターが連携し、

ビフィズス菌の普及を目指す。

研究 正しい情報を地道に伝える意義が大きい分野だからこそ、米澤さんのように元研究者がマーケティングを担当してくれるのはとても心強いです。 マーケ 私は約10年間ビフィズス菌を商品に応用するための基礎研究をしていましたが、以前に比べると研究部門出身のマーケターが増えましたよね。2019年には製薬メーカーなどと共同して大腸の健康を啓発する『大腸活コンソーシアム』も設立しましたし、社内外を巻き込んで広く普及させるためには、専門知識をもった人材が多方面で活躍するのは良い傾向だと思います。 研究 2019年は当社のビフィズス菌BB536研究が『食品免疫産業賞』を受賞し、市場でもビフィズス菌の入ったお菓子などが展開されるようになりました。いくら研究しても、それだけでは商品は売れません。今後もマーケティングの力で魅力的な商品をつくりながら、ビフィズス菌を普及させましょう。

※本記事は取材当時(2019.12)のものです。

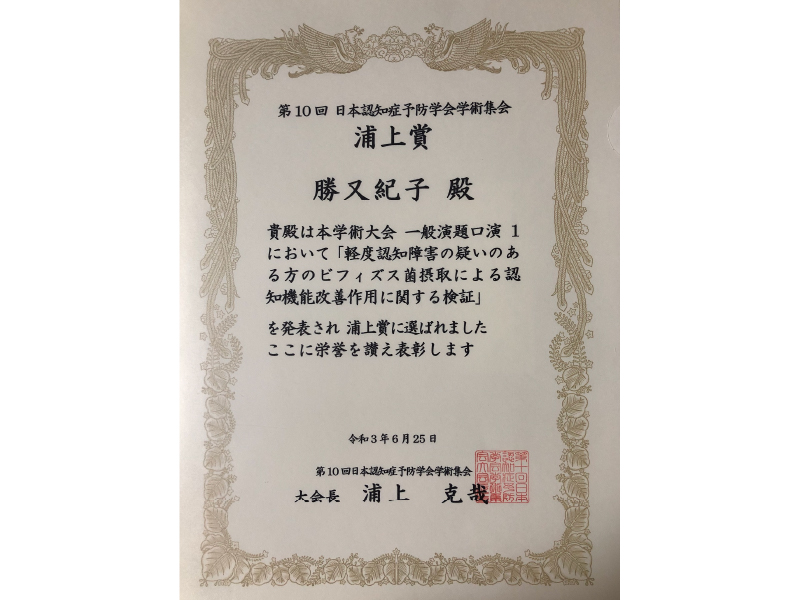

【森永乳業のビフィズス菌研究について】

詳細はこちらから【「ビフィズス菌 MCC1274」の研究において第10回日本認知症予防学会「浦上賞」受賞】

詳細はこちらから

【ビフィズス菌トレ】

詳細はこちらから