ナタデココブームは、森永乳業が火をつけた!

今では当たり前に食べられているナタデココですが、元々日本では認知度が低い食材でした。1992年、当時のBtoB営業担当者がナタデココとデザートの相性が良いという話を開発担当者から聞きつけ、ファミリーレストランにナタデココ入りデザートの販売を提案しました。ファミリーレストランは、家族や若者が多く集まり、一般的に知られていない食材を広めるのに適していると判断。その結果、パフェとしてメニュー化された商品が口コミやメディアなどを通して人気となり、大ヒット。後のナタデココブームの火付け役となりました。(画像は1992年当時)

豆腐を「TOFU」に!

森永乳業がロングライフ豆腐の販売を本格的に始めた1980年代後半、アメリカでは、豆腐は人気がなく、「アメリカ人の嫌いな食べ物No.1」との調査結果がありました。そんな時、アメリカでの豆腐販売会社の設立とともに駐在を任命された社員たち。日本人の豆腐のイメージから離れ、アメリカ人の食生活に入り込むため、豆腐をミキサーにかけてシェーク状にする現地ならではの食べ方を考案。幾度となく試食販売を行い、これが朝食メニューとして受け入れられるようになりました。そして、ついに料理の素材の一つとして「TOFU」が浸透!試食販売だけではなく、通信販売なども行い、あらゆる活動を通してTOFUをアメリカ全土に広めました。(画像は1985年当時)

コーヒーの新しい飲み方を、一つの商品が創り上げた。

森永乳業を代表する商品の一つ「マウントレーニア カフェラッテ」は、屋外で気軽にカフェラッテを飲む文化を日本で創り上げたと言っても過言ではありません。1990年代初め、日本では自宅や喫茶店でコーヒーを飲むスタイルが主流で、手軽に外で飲めるものと言えば缶コーヒーしかありませんでした。当時、社員の一人がアメリカのシアトルで男女問わず、さまざまな年代が屋外で気軽にカップに入ったコーヒーを飲んでいる姿を見て、その文化を参考に商品化。その新しいスタイルと徹底された品質により、現在、私たちの生活に馴染み深いチルドカップコーヒーのパイオニアとして、気軽にカフェラッテを楽しむ文化を創造しました。(画像は1993年当時)

ヨーグルトの常識を根本から覆した商品を発売。

ヨーグルトは日常的に食べられる食品のため、日本のヨーグルト市場はロングセラーブランドが多く、新たにブランドを築きにくい状況でした。しかし、2004年ニューヨークで人気があったギリシャヨーグルトを試食したマーケティング担当者が感動、日本のヨーグルト市場に新たなカテゴリーを築けるかもしれないと極秘プロジェクトをスタートさせました。日本初の生産技術の導入や健康、美容のために毎日食べるヨーグルトのあり方を根底から覆すためのプロモーションなど、さまざまな壁を乗り越え、全く新しいカテゴリーのヨーグルト「PARTHENO(パルテノ)」が誕生。健康、美容だけではなく、おいしさにこだわりぬいた、情緒的な価値も提供する新しいブランドを創りました。(画像は2011年当時)

試作に通常の2.5倍の時間をかけた「赤いピノ」

発売以来ずっと売れ続けてきたと思われがちなピノですが、2011年をピークに、売り上げは伸び悩んでいました。リサーチの結果、ターゲットの中心である20~30代の女性にとって、競合商品やお客さまの価値観の多様化などにより、昔からなじみのあるピノをあえて購入するきっかけがなくなっていることが判明。そのため、ピノの機能的価値をさらに高めつつ、情緒的価値の付加が必要と考え、当時担当だった男性マーケターが化粧品売り場に置いてあった真っ赤な口紅からヒントを得た「ピノ ルージュベリー」を発売。ブランドの若返りを図った挑戦を行いました。試作には通常の2.5倍、調査にも2倍の時間をかけ、味や情緒的価値を確かなものにし、リバイバルに成功しました。(画像は2015年当時)

巷で話題になった「カレーヨーグルト」とは?

1998年、インパクトのある味や見た目で話題を呼んだ「カレーヨーグルト」が発売されました。当時、ヨーグルト市場は順調に拡大していて、食卓にヨーグルトがあることが定着しつつありました。味のバラエティも広がりを見せてきた中、食事やおかずの代わりになるヨーグルトとしてじゃがいも、にんじん、たまねぎなどの具入りのカレーヨーグルトを発売。ヨーグルト市場は女性の構成比率が高かったのですが、お客さま拡大のために新たに男子高校生や独身男性をターゲットに。短い販売期間でしたが、ヨーグルトの食シーンを広げるべく、奇抜なアイデアに挑戦した商品です。(画像は1998年当時)

育児用ミルクを母乳に近づけた世界初の商品

森永乳業は栄養や健康の観点から、育児用ミルクを母乳に近づけるための研究を行っており、1960年代より母乳にも含まれ、健康を維持する素材とされている「ラクトフェリン」に注目していました。育児用ミルクにもその成分を配合しようとしたのですが、ミルクの鉄分とラクトフェリンが結合し、抗菌活性が失われてしまうことや、既に鉄分が含まれた育児用ミルクに添加することの意義、微量しかとれない成分を工業利用する難しさなど、あらゆる問題がありました。そんな中、ラクトフェリンがリゾチームと共存した場合、鉄分と結合されていても有害菌の抑制効果があることを発見。その後、幾度となく研究開発を繰り返し、1986年世界初のラクトフェリンを配合した育児用ミルク「森永ドライミルク BF-L」の製品化に成功しました。(画像は1986年当時)

アロエから新成分を発見!10以上の特許取得!

アロエベラ葉肉は、古くから健康食品や民間療法として使用されてきましたが、抗糖尿病効果を示す有効成分はわかっていませんでした。アロエベラ葉肉の中には予想以上に多くの成分が含まれており、有効成分を見つけたとしても、それが新規の成分である可能性は低く、発見は容易ではありませんでした。体力的にも時間的にも研究費的にも困難が多い中、あきらめずに研究を行い続け、ついに有効成分「アロエステロール」を発見。このアロエステロールはとても希少性の高い成分で、アロエベラの葉7.5t分(=象一頭分)のアロエベラの中にわずか1gしか存在しません。さらに、アロエステロールには美肌効果があることを確認し、国内で10以上の用途特許を取得しました。その特長を活かし、美容効果のあるドリンクヨーグルトを2014年に商品化し、販売しています。

日本のトクホ申請第一号は、森永乳業自慢のミルク!

特定保健用食品(トクホ)として販売するためには、臨床データなどで科学的に裏付けられた効能として国から許可を受ける必要があります。特保制度が確立した1991年当時は、全国の食品、医療品会社が許可をめざして商品化競争を続けていました。通常は日本健康・栄養食品協会の評価を得てから、厚生省(現・厚生労働省)への認可申請となるため、慎重に行われる審査にとても時間がかかりました。しかし、当社の慢性賢不全患者向けにつくられた「低リンミルクL.P.K」は取得に向けていち早く動いていたため、他社に先駆けて同協会から品質の高さで高評価を得ていました。その結果、トクホの第一号商品として認定されることとなりました。(画像は1993年当時)

20年以上経った今でも、秘密の製造法

腸内のビフィズス菌を増やし、腸内環境を良好に保つラクチュロースという素材があります。腸内環境を良好に保つことは健康のカギと考えられ、さまざまな疾患や肥満などに影響を与えていることを指摘する研究が多く発表されていることから、非常に可能性のある素材です。森永乳業では1956年ごろからラクチュロースの研究を進め、食品への利用を積極的に行ってきました。1969年には医薬品としての利用を目標に定め、研究を続けた結果、1975年には粉末状の製品化に至りました。しかし、使い勝手の面で課題が多かったことから、更なる研究に取りかかるも、大変困難なものでした。試行錯誤の末、約20年後吸湿性の低い粉末の試作に成功。そして、工場での製造を可能にするまで、何度も技術的な壁にぶつかりながらも創意工夫を重ねて現在の製造法を確立しました。20年以上経った今でもその製造法は企業秘密のまま。現在、日本でラクチュロースを製造しているのは森永乳業だけです。

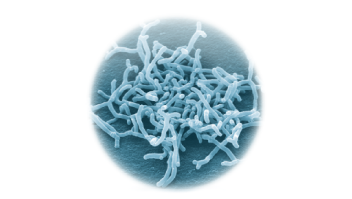

アメリカでの営業マンは研究者!?森永乳業を世界へ。

1990年代に入り、国際事業の大きな柱として、ビフィズス菌を海外で販売する計画が立ち上がります。しかし、アメリカでは乳業界の人にすらビフィズス菌は知られておらず、当初アメリカで開催された健康食品の展示会に出展するだけでは成果は得られませんでした。そこで研究者が自ら現地でビフィズス菌の価値を何度も売り込んだ結果、ビジネスパートナーを獲得できるようになりました。現在ではアメリカを始め、ヨーロッパや東南アジアなど、世界各国で森永乳業のビフィズス菌が注目を集めています。

製造担当者の悩みを解消した、画期的なシステムを開発!

森永乳業は、工場現場でオペレーターが日常使用しているコンピューターのシーケンス制御・画面表示をたった3日程度の講習で使いこなせる独自の画期的なシステム「スタジオーネ」を開発しました。それまでの制御システムでは多大な費用と時間がかかり、人に教えるのはもってのほか、専門家にしかわからないほど複雑で、メンテナンスも限られた人しか行えませんでした。スタジオーネは、システムを構成する機器をパソコンとシーケンサにすることで、これらの問題を解消。1992年9月から社外にも発売され、食品、医薬品、ファインケミカル関係をはじめ多くの会社に採用されています。(画像は1992年当時)

森永乳業には、風味のスペシャリストたちがいる。

食品メーカーとして風味能力のレベルアップ、風味のスペシャリストの育成を図るべく、1998年に社内制度「風味パネル第1回全国大会」が開催されました。大会では、濃度差検出・異常味検出・臭気検出テストの結果でパネルを選任しました。これがきっかけとなり、年に1度、全社員対象の「風味パネルマイスター大会」が行われるように。基本味識別・特定味識別テストを全問正解した社員には、風味パネルマイスターの称号が与えられ、風味異常をチェックする業務を1年間担います。3年連続でマイスターに認定された社員は、グランドマイスターとして5年の任期が与えられます。2024年時点でグループ会社含め約7,400名の社員のうち、66名がマイスターとして活躍しています。(画像は2016年当時)

「森永のおいしい牛乳」のおいしさの秘訣は、その殺菌法にあった。

「森永のおいしい牛乳」には、蒸気と生乳を直接接触させることで瞬間的に加熱殺菌、冷却するインフュージョン式殺菌法を使用しています。従来の殺菌法では加熱時間の長さから、牛乳に加熱臭がついてしまっていたので、牛乳本来の風味を届けるためにこの方法を取り入れました。しかし、殺菌機を導入後、機器の洗浄が上手くいかないという困難に直面。これまで培ってきた森永乳業のノウハウを結集させ、この問題を解消しました。同時に味の改良にも挑戦し、コクがあってキレのある味が提供できるまでに。現在は、この殺菌法を用いて「森永のおいしい牛乳」「森永のおいしい低脂肪牛乳」「森永のおいしい高たんぱく高カルシウム」「森永のおいしいミルク珈琲」の4種類を製造しています。

販売数が100倍に!追いつかない生産に新技術で対応!

インスタントコーヒーの輸入は1961年に自由化され、流通量が急激に増加。森永乳業が販売するインスタントクリーミングパウダー「クリープ」も順調に販売数が伸びていくと思われました。しかし、予想以上の需要の増加により、生産が追いつかなくなってしまいます。私たちは生産スピードを向上させるために、原料を瞬間的に乾燥・冷却する機械「MDドライヤー」を開発し、新技術によりこの問題を解決しようと考えました。早速開発に取りかかるも失敗の連続。試行錯誤を繰り返し、どうにか完成までたどり着きます。導入後は、増産が可能となり、拡大した需要に対応することができました。その後も改良を重ねていき、汎用化や環境への配慮を施した現在のカタチになっています。(画像は1961年当時)